- {{ tag }}

{{ news.post_title_trim }}

MENU

四季折々の彩りに満ちた創造都市・札幌に、札幌市立大学(SCU)のキャンパスがあります。 「デザイン(D)」と「看護(N)」の2学部・2研究科は、それぞれに高度な専門教育を行うとともに、〈D×N〉の密接な連携を生かして、人びとが生き生きと暮らし合える「ウェルネス社会」の実現に取り組んでいます。

現在、人工知能技術が飛躍的発展を見せています。これからの暮らしは大きく変わることと思います。この激動の時代に、未来を拓き担うのは、若い諸君です。受け身ではなく、自らが新しい社会のデザインに参画していくのだという気概が必要です。大学は、学生の皆さんが、自らの内に潜む個性や才能を見つけ出し、生涯の糧となる知の基盤を築く大切な時空間です。SCUは、実社会に広く目を向けながら、専門性を深く探究できるバランスの取れたカリキュラムを整備し、諸君が社会で活躍できる素地を育成します。

SCUのキャンパスで、明日の社会のあるべき姿を描き合いましょう。

2018年4月

理事長・学長

Hideyuki Nakashima

{{ news.post_title_trim }}

投稿は見つかりませんでした。

新入生の皆さん、ようこそ札幌市立大学へ

毎年申し上げてるのですが、私は「おめでとうございます」とはあえて言いません。入学はゴールではなく、新たな出発点だからです。今日から、皆さんの大学生活が本格的に始まります。大学院に進学された方も含め、それぞれがより高度な学びへと歩みを進めることになります。皆さんの学びが充実し、実りあるものになることを心から願っています。

私が若手研究者だった頃の話をいたします。今から30年以上前、皆さんがまだ生まれる前です。当時、私は人工知能(AI)の研究に取り組んでいました。ただし、現在主流となっている生成AIとは異なるタイプのAIです。近年、AIといえば文章や画像を自動生成する「生成AI」のことだと考える人が多くなっています。確かに、実用的な成果を出し、社会に広く知られるようになった最初のAIといえるでしょう。

しかし、そこに至るまでには長い歴史があり、その歩みを無視してはいけないというのが、私が皆さんへお伝えしたいメッセージです。

AIという学問分野の歴史は、コンピュータの誕生とともに始まりました。コンピュータは、人類が初めて手にした「記号を扱う機械」です。AIの第一世代の研究者たちは、この機械を使えば、人間の知的活動は何でも出来ると考えました。たとえば、辞書と文法さえあれば外国語の自動翻訳ができる、当時人間の知能の尺度と考えられていたチェスのプログラムも簡単に書ける——AIの第一の夏と呼ばれる時期はそんな希望に満ちていました。私もこの記号処理に基づくAIの研究に取り組んでいました。

しかし、この目論見は外れ、期待されたような成果は出ませんでした。やがてAI研究は低迷期、いわゆる「AIの冬」を迎えます。私の学生時代はちょうどその時期にあたります。

転機となったのは2016年、現在の生成AIの元となっている「深層学習(ディープラーニング)」の成果が世に出た年です。囲碁プログラム「AlphaGo(アルファ碁)」が世界チャンピオンに勝利し世界中に衝撃を与えました。記号処理に基づくAIプログラムで囲碁の世界チャンピオンに勝利するのは10年後と言われていた時代に、AIが大きな飛躍を遂げたのです。

偶然にも、その1年前の2015年、私はこれまでの研究の集大成として『知能の物語』という本を出版しました。

私がAIで学位を取得し、当時の最先端研究機関である電子技術総合研究所に入所した頃、編集工学という学問分野を切り開いた松岡正剛さんと出会いました。非常に広い視野を持つ知の巨人で、研究会ではさまざまな議論を交わしました。

長らく交流は途絶えていましたが、昨年春、久しぶりに松岡さんの研究所を訪問する機会がありました。驚いたことに、松岡さんは私の著書『知能の物語』をかなり精密に読み込んでくださっており、私自身も気づかなかった視点から本の内容を語ってくれました。

実はその直前、札幌市立大学AITセンターの津田一郎特任教授が松岡さんとの対談本を出版しており、それがきっかけで「松岡 × 津田 × 中島」の三者による対談本を出そうという話が持ち上がっていました。ところが残念なことに、松岡さんはその後まもなくご逝去されました。

松岡さんを偲ぶ会では書斎も公開されました。書棚には赤線や書き込みでいっぱいの私の『知能の物語』があり、そのコピーをいただきました。新入生の皆さんには、これを後ほど公開します。

この公開には二つの目的があります。一つは、AIの黎明期にあった、古き良きAIの考え方を知ってほしいということ。もう一つは、編集工学の専門家が本をどのように読み、どんな深い対話をそこから生み出していたのかを感じてほしい、ということです。現在のAIは、応用面での実用性が重視されがちで、昔のAIのように哲学が語られることが多くありません。

ITやAIの分野では、さまざまなシステムを構築することが重要である一方で、その背後にある哲学を言語化し、記述することもまた極めて重要です。自らの考えを的確に表現し、文章としてまとめる能力は、デザインや看護の領域においても、欠かすことのできない素養であると言えるでしょう。

札幌市立大学では、「DNA連携で未来のダ・ヴィンチやナイチンゲールを育てる」という教育目標を掲げていますダ・ヴィンチもナイチンゲールも、多くの書物を残しています。だからこそ、後の時代を生きる私たちがそこから学ぶことができるのです。皆さんにも、大学生活を通じて、自分の考えを言葉にし、社会に発信できる力を育んでほしいと願っています。これをもって、私からの歓迎の言葉といたします。

卒業生、修了生の皆様おめでとうございます。

皆さんがこの大学で身につけた知識や考え方を、今後の人生でぜひ活かしていただきたいと思います。

今、私たちの社会はAIをはじめとした情報技術の進化により、急速に変化しています。仕事のあり方も大きく変わりつつあります。かつては、大学で得た知識や技術をもとに、一生を通じて働くことが一般的でしたが、現在はそういった時代ではなくなりつつあります。そのため、私たちは常に新しい知識や技能を身につけ続ける必要が出てきました。

つまり、「AIに取って代わられる」のではなく、「AIを使いこなせる人」に置いていかれる可能性がある時代に私たちは生きているということです。

こうした「学び続けること」は、一部の専門分野では以前から当然とされてきました。たとえば看護の分野もその一つです。私自身も、学長になる前は情報系の研究者として、常に学び続けてきました。AIという学問領域の中で、約10年ごとに3度、研究のテーマを大きく変えた経験があります。そのたびに、新しいテーマに関連する知識を学ぶだけでなく、分野が異なる新しい研究者コミュニティに参加し人間関係を築くことにも努力が必要でした。

学長になってからも、学びは続いています。例えば函館に赴任した際には、司馬遼太郎の『菜の花の沖』を読み、北海道開拓の歴史について学びました。また、AIの研究からは一度離れたつもりでしたが、深層学習や生成AIなど新たな技術が次々と登場し、再び学び直す必要性が出てきました。

こうした継続的な学び直しは、近年では「リスキリング(Reskilling)」と呼ばれるようになっています。

本学では昨年、看護学部の「看護コンソーシアム」の取り組みが、「日経リスキリングアワード 審査委員特別賞」を受賞しました。このアワードは、政府も後押しする注目の取り組みで、表彰式には当時の岸田首相も出席されました。審査委員特別賞は、主要な賞に比べ、一見すると補助的な賞に見えるかもしれませんが、この賞は通常の枠組みに当てはまらない活動に対して、審査委員が特に価値を認めた場合に授与されるものです。私が授賞式でそのように述べたところ、審査委員長からも同様の趣旨でご賛同をいただきました。

本学の「看護コンソーシアム」の取り組みは、本学の教員だけでなく、複数の医療機関の看護師を対象にしたリスキリングを支援するプラットフォームを構築した点が高く評価されました。今年3月18日には、受賞団体によるオンライン研究会が開催され、私も登壇しました。事務局の方からは、「看護コンソーシアムの事例は新鮮で、評価をしていて楽しかった」とのお言葉をいただきました。

リスキリングの必要性は、もちろん看護学部に限られた話ではありません。デザイン学部においても同様です。デザイン学部の皆さんにも関連する話題を一つ紹介いたします。

レイ・カーツワイルが著書『シンギュラリティは近い』で述べているように、科学技術の深化は指数関数的に加速しています。私自身、最近、人工知能学会に「AIの進化速度は指数関数を超えている」という論文を投稿し、採録されました。そこでは、AIの進化は「指数関数の指数関数」のように加速しているという主張を展開しています。

このように、社会はかつてないスピードで変化を続けています。皆さんがこの変化に柔軟に対応していけることを期待しています。さらに言えば、変化にただ順応するのではなく、自らその変化を生み出していく存在になってほしいと願っています。新しい社会をデザインするのは、これからの皆さんです。その未来に、大きな期待を込めて、皆さんの門出を祝福します。皆さんの活躍を祈っています。

新入生諸君、札幌市立大学へようこそ。おめでとうとは言いません。入学はゴールではなく、出発点です。大学院に進学あるいは入学した諸君は、より高いレベルの学びが始まります。皆さんの勉学が順調で実り多いものであることを期待しています。

最近、学問の世界では大きな変革が訪れました。生成AIの登場です。

人類はこれまで知的な道具というのはあまり持っていませんでしたが、生成AIは使い方によっては大変有能な仕事上の武器になります。

AIに仕事を奪われるということではなく、AIで仕事が楽になる、仕事のレベルが上がるということを考えていただきたい。

たとえば、デザイン学部なら、生成AIを使ってデザインする。人の手ではとても描けないような複雑なデザインでも手助けしてくれます。ここで大事なのは諸君のアイデアです。アイデアの部分は手伝ってもらえません。

看護学部なら、生成AIを使った、新しい形の看護のデザインをする、というのはどうでしょう?どういった看護が望ましいかを考えるということは人間にしかできませんが、それを実現するための細かい手順はAIが考えてくれるでしょう。

最近、大変興味深い本を読みました。マシュー・サイドという著者の3部作で、『多様性の科学』、『失敗の科学』、『才能の科学』です。最初の2冊は主に組織の作り方、運営の仕方に関するものですから教員や事務局の人に読んでもらいたいと思います。そして学生諸君は是非3冊目の『才能の科学』を読んでください。

音楽、数学、スポーツなどの世界で傑出した能力を示す人は、天才だとか生まれ持っての才能だと評価されることが多いのですが、著者は様々な実例やデータに基づいて、それは間違いだといいます。「1万時間練習すれば誰でも一流になれる」そして「それだけの練習をしなかった人が一流になることはない」というのが著者の主張です。音楽のモーツァルト、絵画のピカソ、スケートの荒川静香、バスケットのマイケル・ジョーダン、テ二スのビーナス姉妹、など様々な例が示されます。実は著者自身も英国の卓球チャンピオンです。

1万時間というと毎日欠かさず3時間の練習をして10年近くかかります。しかも、練習法が大事です。要点は自分の限界より少し高い目標を設定し、たくさん失敗すること。荒川静香が2000回転んだとか、マイケル・ジョーダンが3000回シュートを失敗したという例が述べられています。そして失敗からフィードバックを受けて修正することが大事です。暗闇でゴルフショットの練習をしても上達しません。球がどこへどう飛んだかがわからず、フィードバックが得られないからです。

「1万時間」理論を実証した人がいます。教育心理学者のラズロ・ポルガーはそのために結婚相手を探し、3人の娘をもうけます。そして娘たちをチェスのチャンピオンに育て、成功します。長女のスーザンは女性初のチェスのグランドマスターになりました。次女のソフィアは十四歳未満の世界チャンピオンになり、チェスの生涯ランキングでも5位にランクされています。3女のユディットは男女を通じて世界最年少のグランドマスターになり、長年世界最高位の女性プレーヤーとして活躍しました。

教育の世界で「成果を褒めて自信を持たせよう」とか「競走に負けて自信を無くさないようにしよう」とかいうスローガンが蔓延しており、皆さんの学校教育もそういう時代だったのではないでしょうか?マシュー・サイドは、これらは逆効果だと断言しています。成果を褒めると能力が衰退するという、そういう実験がなされているのです。失敗しない易しい課題を選ぶようになって上達が止まるのです。これは『失敗の科学』にも書かれているのですが、失敗しないと進歩しないという原則です。

1万時間の練習は誰にでもできるものとは思いません。もしそうなら世の中一流の人だらけになっているはずです。でも、1万時間ではなくとも、今の自分の能力より少し高い目標を追って、たくさん失敗し、そこから学ぶという学生生活を送ってくれることを期待し、歓迎の言葉とします。

卒業生、修了生の皆様おめでとうございます。

大学で身につけた考え方と知識を活かしてこれからの人生を歩んでいってもらいたいと思います。ところが、ちょっと大変な世の中になってきました。生成AIの登場です。2022年11月にChatGPT3.5が発表され、半年後の2023年3月にはそのバージョンアップであるGPT4.0が発表されました。たった半年ですが3.5と4.0の力の差は歴然としています。GPT3.5はアメリカの司法試験に受かるものの、下位1割にやっと入る成績でした。ところがGPT4.0は上位1割の成績を取るようになったのです。この急激な変化は今後も続きます。

これまでは、大学の4年間で身につけた知識で、その後の40年間働けたと言いますが、これからは4年間しか持たないでしょう。つまり、常に新しい知識や考え方を身につけ続けなければ社会で通用しなくなるということです。そうしないとAIに置いていかれる時代になりつつあるということです。

おそらく、看護の分野でもChatGPTが使われるようになるでしょう。患者さんに病気のことを丁寧に教えることも可能です。話し相手にもなってくれるでしょう。AIスピーカーのように、ベッドから出られない患者さんの様々な要求を叶えることもできるでしょう。バーチャルリアリティやロボット技術と合わせれば寝ながらにして街中に出かけることもできます。

ただし、AIは万能ではありません。ChatGPTは、過去に存在する大量の文書から学習しています。小説などを読めば恋愛や戦争の話を含め、人間生活のあらゆることが出てきますから大概のことは学習しています。それでも人間生活のことが全て理解できてはいません。人間は日常生活から膨大な物事を学んでいます。AIは生活していないので、そういう学びができないのです。私はこの「生活している」かどうかが人間とAIを分けるものだと思っています。生活に関して読んだというのと実際に生活しているというのには大差があります。皆が知っている当たり前のことは文書化されないというのもあります。医学書には「注射は痛い」とは書いてありません。

AIはうまく使えば強力な道具ですが、過信してはいけません。

今後の世界ではAIを如何にうまく使いこなすかが重要になってきます。しかも、ChatGPTのように新しい能力を持ったシステムが毎年のように出てくると思います。激動の時代がやってきます。文部科学省は最近、「リカレント教育」とか「学び直し」ということを掲げていますが、そんな、一生に一度か二度の学び直しといった悠長な話ではなくなるでしょう。技術は加速しているのです。毎日が学びです、それは私にとっても同じことです。来年の卒業式では全く違うシステムの話をするかもしれません。

考えてみれば、今年卒業する諸君の4年間は苦難に満ちたものでした。入学するなりCOVID-19による緊急事態宣言で、大学は閉鎖に追い込まれました。2ヶ月間講義ができませんでした。大学生活で最も大切なことの一つである友人作りも困難だったと思います。大学も社会も様々な変革を迫られました。それまで、技術的には可能であっても実用化されていなかったオンライン会議も今や便利な道具として受け入れられています。対面が良い場合と、オンラインが良い場合の使い分けが進んできました。オンライン会議システムも改善され、国際会議も開催できるまでになりました。とは言っても学会は対面式の方が断然良いのですが。昨年、3年ぶりに対面式で開催された人工知能の全国大会に参加した研究者仲間のはしゃぎようを思い出します。

COVID-19がこのまま終息してくれることを祈っていますが、厄災は感染症ばかりではありません。今年は元日早々に大きな地震が起こりました。その翌日には地震の救難物資を積んだ飛行機が羽田で接触事故を起こしました。復旧は終わって、これからは復興だと言われていますが、被災地ではいまだに避難生活を続けている方々や行方不明の方々もいらっしゃいます。今後も何が起こるかわかりません。

羽田の事故について、早々に警察が厳正な対処をすると発表しましたが、航空機事故は原因究明が最優先で、処罰はあったとしてもその後です。『失敗の科学』という素晴らしい本があります(お勧めです)、これは失敗しないことではなく、失敗から学ぶことを主眼として書かれています。失敗しないと進歩がないとまで書いてあります。冒頭に航空機事故と医療事故の対処の違いが述べられています、航空機事故の場合は原因究明が最優先で、その過程で明らかになったことは後の裁判では証拠として使えないことになっていますから、当事者は自分にミスがあった場合でも隠さずに公表します。一方の医療事故は病院の隠蔽体質が災いして、原因究明がなされていないことが多いようです。看護学部の皆さんに関係することも書かれています。患者の容態の急変に対し、ナースは対処法に気づいていたのに医師がそれを無視。ナースも立場上強く言えずに結局患者が亡くなったことがわかりました。航空機でもキャプテンのミスを副操縦士が指摘できず、墜落した例があります。その後、医療現場でも、航空機のコクピットでも上下関係にとらわれず自由に意見が言えるようにする改善がなされました。看護師になる皆さんも是非自由に意見を言えるようになって欲しいと思います。

もちろん世の中悪いことばかりではないでしょう。これからの激動の社会の変化に向けて諸君が無事対応していけることを期待しています。いや、できれば災害にも強い、より良い社会の変化を作り出す人になってもらいたい。新しい社会をデザインするのは君たちです。この期待をもって送り出しの言葉とします。諸君の活躍を祈っています。

新入生諸君、札幌市立大学へようこそ。これから皆さんの大学での学びが始まります。

大学院に進学あるいは入学した諸君は、より高いレベルの学びが始まります。

皆さんの勉学が順調で実り多いものであることを期待しています。

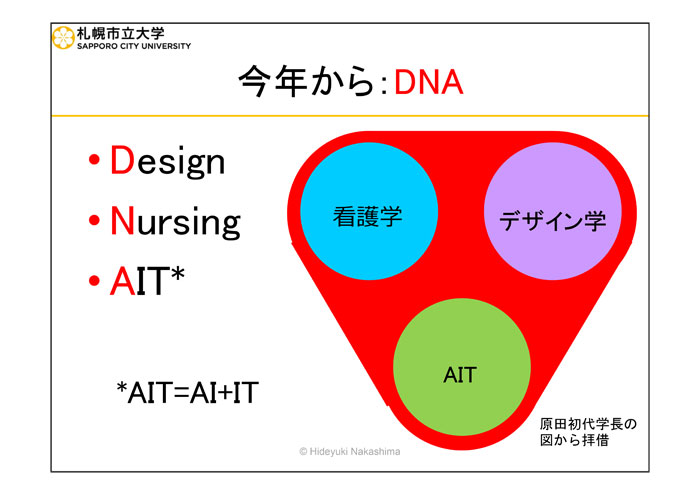

この大学にはデザイン学部と看護学部があります。2022年度にAITセンターが新設され、AI技術の研究と教育を受け持つようになりました。デザインのD、看護、英語で言うとNursingのN、そしてAIのAを合わせてDNAと呼んでいます。このDとNとAの連携がこの大学の肝です。そこで、大学のキャッチコピーとして「DNA連携により未来のダ・ヴィンチやナイチンゲールを育てる」を使うことにしました。

レオナルド・ダ・ヴィンチは「最後の晩餐」など、ルネサンス時代の画家として最も有名ですが、科学技術にも明るく、ヘリコプターのデザインをするなど、様々な分野で才能を発揮した、類稀なる多才な人材として有名です。

フローレンス・ナイチンゲールはクリミア戦争の従軍看護師として有名ですが、その実像はダ・ヴィンチ同様多彩な人だったようです。看護学におけるレオナルド・ダ・ヴィンチと言って良いでしょう。統計を駆使して政府を説得し、看護環境の改善に努めたり、病院のデザインをしたりしました。また起業家の側面も持ち、近代看護学の始祖でもあります。

つまり、この二人は一分野の専門家というより様々な才能を持ち、様々な分野で活躍した人たちでした。札幌市立大学では是非こういった人たちを育てたいと思うのです。幸いなことにこの大学にはデザイン学部と看護学部という、一見異なる専門分野の学部があります。この組み合わせは日本で唯一です。これらの学部が連携することにより、視野の広い専門家を育てることができます。

そしてAIです。AIの進化で技術革新や社会の変化が加速しています。諸君の学びも変わります。これまでは大学を出て就職したらその会社、その専門分野で一生働くというのが基本でした。しかし、これからは変わります。大学で学んだ専門知識は5~6年もすれば古いものになっていきます。分野そのもの、仕事そのものが変わるかもしれません。

ですから、諸君には専門知識だけではなく、知識の学び方、AIを道具として使う方法などを学んで欲しいと思っています。大学の教育もリベラルアーツを重視する方向に変えていこうとしています。リベラルアーツとは自立した人間であるための基礎的技能のことです。自分の専門以外の分野を身につけ、そこに出ていくことを可能にします。

デザイン学部の諸君には未来のレオナルド・ダ・ヴィンチを目指して欲しいと思いますし、看護学部の諸君には未来のフローレンス・ナイチンゲールを目指して欲しいと思います。また、逆もありだと思います。デザインを学んだナイチンゲール、看護を学んだダ・ヴィンチというのも良いではありませんか。

リベラルアーツを身につけて、互いに交流し、大きく育ってくれることを祈念して、歓迎の言葉とします。

卒業生、修了生の皆様おめでとうございます。

今日はAIの話をします。近年、AIの進化が目覚ましいということは皆さんよく知っていると思います。 AIは今後の社会の変化の中心を担うと考えますので、卒業後の諸君には是非それに追従していってほしいと思います。今後はITやAIは苦手と言っていられない世の中になるはずです。

今年になって急にChatGPTという会話プログラムが注目を浴びています。論文が有名なジャーナルに採択されたとか、様々な試験にも合格したと聞きます。文法的誤りなどは皆無で、そのあたりは人間の文章より上だという話も聞きます。

おそらく、看護の分野でもChatGPTが使われるようになるでしょう。患者さんに病気のことを丁寧に教えることも可能です。話し相手にもなってくれるでしょう。AIスピーカーのように、ベッドから出られない患者さんの様々な要求を叶えることもできるでしょう。バーチャルリアリティやロボット技術と合わせれば寝ながらにして街中に出かけることもできます。

ただし、AIは万能ではありません。ChatGPTは過去に存在する大量の文書から学習しています。小説などを読めば恋愛や戦争の話を含め、人間生活のあらゆることが出てきますから大概のことは学習しています。それでも人間生活のことが全て理解できてはいません。AIの分野で有名な、人間には簡単なのにAIには理解できない文章の例があります。

「本がバッグに入らなかった。小さすぎたのだ。何が小さすぎた?」

簡単な質問ですよね。人間なら子供でも答えられます。 ところが、この問いにChatGPTは「本が小さすぎた」と答えました。本をバッグに入れるという行為がわかっていないのだと思います。人間は日常生活から膨大な物事を学んでいます。AIは生活していないので、そういう学びができないのです。私はこの「生活している」かどうかが人間とAIを分けるものだと思っています。生活に関して読んだというのと実際に生活しているというのには大差があります。 AIはうまく使えば強力な道具ですが、過信してはいけません。 今後の世界ではAIをいかに使いこなすかが重要になってきます。しかも、ChatGPTのように新しい能力を持ったシステムが毎年のように出てくると思います。激動の時代がやってきます。文部科学省は最近、リカレント教育とか学び直しということを掲げていますが、そんな悠長な話ではなくなるかもしれません。技術は加速しているのです。来年の卒業式では私は全く違うシステムの話をするかもしれません。

最後になりますが、これからの激動の社会の変化に向けて諸君が無事対応していけることを期待しています。いや、できればその変化を作り出す人になってもらいたいのです。新しい社会をデザインするのは君たちです。この期待をもって送り出しの言葉とします。諸君の活躍を祈っています。

新入生の諸君、札幌市立大学へようこそ。進学した諸君も含め、これから学部・研究科・専攻科でそれぞれ新しい学びが始まります。皆さんの勉学が順調で実り多いものであることを期待しています。数年後の諸君の卒業、修了の時に心からおめでとうが言えるように頑張ってください。

大学というところは高校までとは違い、答えがあるとは限らない問題の扱いを学びます。つまり、大学は、既存の知識を伝えるだけの場ではなく、研究を通じて教育を行うところなのです。研究というのはそもそもそういった答えがあるかどうかも分からない課題を扱うものです。そのような研究課題を通じて諸君は学んでいくわけですし、大学の側もそのような教育の実践を通じて変わっていきます。

公立大学の役割の一つとして、地域の問題を解決するという課題がありますが、解決法が決まっているわけではないし、解決できるとは限らない問題もあります。そのような課題の一つに高齢者のウェルネス促進というのがあります。看護学部とデザイン学部が協力して解決策を探っています。最近、そこにA Iが加わりました。AIやITはコンピュータの力を借りて看護やデザインの営みを効率化し、支えることが期待されます。

今年度からAIとITを扱う教育研究組織としてAITセンターが発足し、こういった地域の課題の解決の他に行政課題の効率化も目指しています。デザインのD、看護のN、AIのAをとって”DNA”を本学の教育研究の中心に据えたいと思います。DNAはご存知のように遺伝子の担い手のことですから、札幌市立大学の遺伝子、Sapporo City University、 SCUのDNAって格好良くないでしょうか。

DNAは進化の担い手でもあります。少しずつ異なった遺伝子が交わることによって様々な変異を作り出し、そのうち環境に適応するものが残っていきます。

SCUもデザイン、看護、AIという異なった分野が交流することで進化していきます。

AIの進化で社会の変化が加速しています。諸君の学びも変わります。 諸君には専門知識だけではなく、知識の学び方、AIを道具として使う方法などを学んで欲しいと思っていますし、大学の教育も「リベラルアーツ」を重視する方向に変えていきたいと思っています。リベラルアーツとは自由人(リベラル)であるための技術(アート)です。自由に考え、学ぶ力です。本学が重視しているデザインマインドもリベラルアーツの一つです。専門科目はオンライン配信できても、リベラルアーツは人と人の繋がりが大事なので対面授業が中心になると思います。

諸君がこの大学で専門知識に加えてリベラルアーツを身につけて社会に巣立っていくことを期待して歓迎の言葉といたします。

卒業生、修了生の皆様おめでとうございます。

この2年は世界的にも激動の2年でした。COVID-19の影響で生活が根本的に変わってしまった人もいます。

キャンパスに来る機会が減り、学生時代の大事なことの一つである友達作りがあまりうまくいかなかったのではないかと心配です。

先日、円山動物園の参与である、小菅正夫さんと対談をする機会がありました。

北海道新聞の全面広告として3月19日に掲載予定です。

札幌市立大と円山動物園との協力は開学当初の2006年から行われていて、目ぼしいところではオランウータンの住環境の改善とか爬虫類館のデザインとかがあります。

小菅さんは、旭山動物園を有名にした園長です。何冊かの著書もありますが、動物のことを本当に深く見ていらっしゃいます。お話を聞いていると、人間の常識が全く通じない世界が見えてきます。一番面白いと思ったのは「生命」が自分の入れ物を作っているという見方です。入れ物=体があって、そこに生命が宿るという順序ではなく、生命が自分の入れ物を作ってそこに入るという順序です。この生命というものの実体は遺伝子です。リチャード・ドーキンスという生物学者が『利己的な遺伝子』という本を書いて、この説を唱えています。この見方のインパクトは、生物にとっては自分の命より、遺伝子を残すことの方が大事だということです。小菅さんから聞いた衝撃的な話はネズミやチンバンジー、ホッキョクグマなどの動物の子殺しです。生まれたばかりの我が子を食べてしまったり、育児放棄をしたりします。小菅さんは動物園で長年そういった子殺しを見ていて、先の考えに辿り着いたそうです。人間にとってもそうですが、動物にとって子育てというのは大変エネルギーの要ることです。子育ての環境が安全でない場合、例えば動物園で周りに人間が居るとかいう場合、育てた子供が生き延びることが難しいと親が判断すると、さっさと子供を放棄して、自身のエネルギーを次の子育てのために保存するというのです。遺伝子を残すということは生まれた子供が成長して交尾できるようにならないと不可能です。子供がそこまで育ちそうもない危険な環境では子育てを放棄して、次に備えた方が遺伝子にとっては良い戦略なのです。人間の道徳観では許されないことですが、それは動物の世界には適用できないのです。見方を変える必要があります。

ウイルスは体がないので生物とは呼べないものですが、ウイルスも遺伝子を残すという戦略をとっています。ウイルスの場合はたくさんの変異を作り出して、そのうちうまく行ったものが残っていくという、ある意味進化論そのものを実践しています。COVID-19の元となっているウイルスSARS-COV-2も変異株がどんどん出て来ていますね。デルタ株が下火になったと思ったらオミクロン株が出て来ました。この命名ですがギリシャ文字を順に当てはめています。最初に感染が始まった時のウイルスがアルファ株です。アルファ、ベータ、ガンマときて、次がデルタです。デルタとオミクロンの間にはたくさんの変種があったことがわかりますが、それらは成功しなかったということです。

COVID-19騒ぎが治まればこれまでの生活に戻るかというとそういうことはありません。世の中どんどん変化が激しくなっていくと思います。円山動物園の小菅さんのように、デザインでも看護でも、対象を見つめ、その意味を深く考える人になっていただきたいと思います。

最後になりますが、これからの激動の社会の変化に向けて諸君が無事対応して行けることを期待します。

「鶏口となるも牛後となるなかれ」という格言があります。大きな組織の端の方にいるよりは、小さな組織で良いからそれを引っ張っていけるような存在になりなさいという意味です。

変化が激しい時には、大きな組織は小回りが効かず、変化に追従できません。これからの時代はベンチャーなどの小さな企業にチャンスがあると思います。

今後、様々なところで諸君が活躍されることを祈ってお祝いの言葉とします。

新入生の諸君、札幌市立大学へようこそ。進学した諸君も含め、これから学部・研究科・専攻科でそれぞれ新しい学びが始まります。皆さんの勉学が順調で実り多いものであることを期待しています。毎年申し上げていますが、入学は諸君の学びの入口なので、目出度いものではありません。目出度いのは出口、数年後の諸君の卒業、修了の時です。

この1年、コロナウイルス感染症Covid-19が世界を席巻しました。さまざまな日常生活が阻害されて来ました。特に学生諸君にとっては仲間との交流機会が激減しましたし、今年入学の諸君にとっても制限された学生生活が予想されます。

一方で良い変化もありました。日本は昔から、黒船のような外圧がなければ変われないと言われていますが、奇しくも感染症が外圧になった変化がありました。企業の働き方改革が進みましたし、我々大学においては教え方の多様化が進みました。実はこれらの新しい方式は以前から技術的には可能でした。しかし、社会的にそれを認めない、古い世代の力が強かったのです。若い世代の諸君には、このような古い世代の習慣に屈しないで、新しい看護、新しい社会のデザインというものを学んでいただきたいと思います。

AIの進化で社会の変化が加速しています。諸君の学びも変わります。これまでは大学を出て就職したらその会社、その専門分野で一生働くというのが基本でした。しかし、これからは変わります。大学で学んだ専門知識は10年もすれば古いものになっていきます。分野そのもの、仕事そのものが変わるかもしれません。

ですから、諸君には専門知識だけではなく、知識の学び方、AIを道具として使う方法などを学んで欲しいと思っていますし、大学の教育も「リベラルアーツ」を重視する方向に変えていきたいと思っています。リベラルアーツとは自由人であるための技術です、自由に考え、学ぶ力です。本学が重視しているデザインマインドもリベラルアーツの一つです。専門科目はオンライン配信できても、リベラルアーツは人と人の繋がりが大事なので対面授業が中心になると思います。

本学はデザイン学部と看護学部から構成されており、開学以来両者の協調を目指し、DesignのDとNursingのNをとってD × N(DバイN)をモットーとして来ました。今年からこれらの下支えとしてA Iを加え、D N Aをモットーにしたいと考えています。ご存知のようにD N Aは生命の情報を表すものです。これからの社会の根幹になくてはならないものだと思います。

諸君がこの大学で専門知識に加えてリベラルアーツを身につけて社会に巣立っていくことを期待して歓迎の言葉といたします。

卒業生、修了生の皆様おめでとうございます

この1年は世界的にも激動の1年でした。COVID-19の影響で生活が根本的に変わってしまった人もいます。学生諸君も対面授業が減り、特に看護学部の諸君は実習に出られず大変でしたね。

それらを乗り切っての卒業・修了は特に目出度いと思います。

私は最近「友人」というものについて考えるようになりました。これまで当たり前のように飲みに行っていた時は単に仲が良いくらいに思っていたのですが、それらのうち何人が生涯の友と呼べるのかと考えたりしています。学生時代の友人というのは社会に出てからも様々な絆で結ばれていることが多いようです。諸君の学生生活の1年間が友情を育めなかったのでは無いかと心配です。

でも、ひょっとすると取り越し苦労かもしれません。若い人たちはSNSなどを使いこなして普通に交際していたのかもしれません。

COVID-19騒ぎが治まればこれまでの生活に戻るかというとそういうことはありません。世の中どんどん変化が激しくなっていくと思います。オンラインの会議などはうまく使うと非常に効率的です。

今年度はインターネット配信での卒業式・修了式となりましたので、せっかくですからスライドを使用してお話したいと思います。

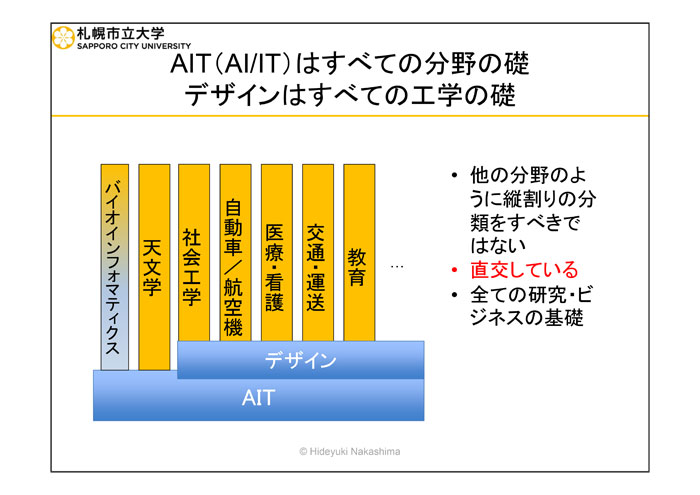

「AITはすべての分野の礎、デザインはすべての工学の礎」

「AITはすべての分野の礎、デザインはすべての工学の礎」

私は最近AIとITを重ねてAITと読んでいます。AITは他の分野と横並びに存在しているのではなく、すべての分野の礎として、他分野とは直交した位置づけになります。バイオインフォマティクスはバイオロジー(生物学)をインフォマティクス(情報学)の観点から研究する分野ですし、天文学や医療関係ではコンピュータがないことには写真撮影すらできない状況です。また、工学系のモノを造りあげる分野では良いデザインも必須です。デザインもAIT同様に礎となります。

「今年からDNA」

本学では開学以来D×Nということでデザインと看護の協調を目指していましたが、そこにAITの底支えが入ることで実用に耐えうる領域になることができると考えています。今年からはDNAと呼ぶことにしました。

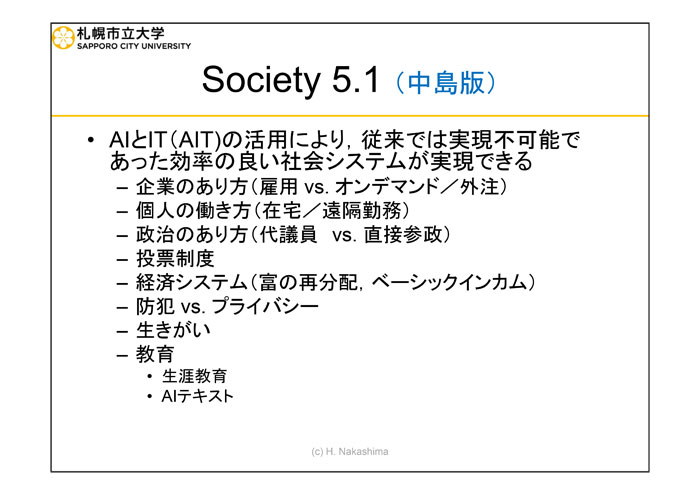

「ソサエティ5.1(中島版)」

政府や経団連は「ソサエティ5.0」という掛け言葉は作りましたが、その具体的なデザインは示されていません。そこで私なりのバージョンアップをして、ソサエティ5.1というのを考えてみました。個人の働き方や教育の方法は思いがけなくもCOVID-19の影響で変わりつつあります。また、AITの導入で仕事は軽減されますから、これまで以上に「生きがい」を模索していく必要があると思います。生涯教育も今後ますます大事になってきますから、諸君が社会に出た後にまた大学に戻ってくる機会が増えると思います。看護ではすでにそういう仕組みが出来ています。

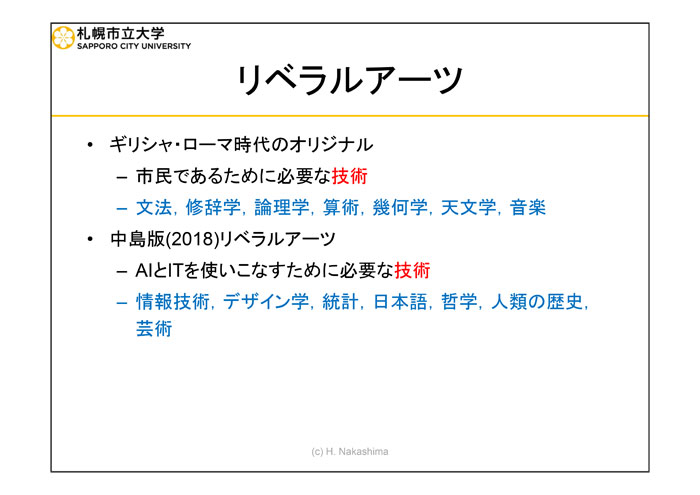

「リベラルアーツ」

AIが専門教育を担うようになれば、人間の教師はリベラルアーツに注力することになると思います。アートとは技術のことです。AITを使いこなすために必要な技術として、情報技術、デザイン学、統計、日本語、哲学、人類の歴史、芸術を提案しています。

最後になりますが、これからの激動の社会の変化に向けて諸君が無事対応して行けることを期待します。「鶏口となるも牛後となるなかれ」という中国の故事成語がありますが、これは大きな組織の中で従う立場(牛の尻)にいるよりも、小さな組織でも長(鶏の口)になりなさいという意味です。しかし、変化の激しいこれからの社会においては、大きな牛が良い、鶏でも口になった方が良いということではなく、小さい鶏の方が融通が利き、社会を生き抜く力があると解釈しています。変化が激しい時には大きな企業は不利です。小回りが効きません。ベンチャーなどの小さな企業にチャンスがあると思います。

諸君の活躍を祈ってお祝いの言葉とします。

新入生の諸君、札幌市立大学へようこそ。進学した諸君も含め、これから学部・研究科・専攻科でそれぞれ新しい学びが始まります。皆さんの勉学が順調で実り多いものであることを期待しています。とは言え、コロナウイルス感染症Covid-19の対策のために、従来形式での入学式が行えなくなってしまいました。講義の方も少し遅れてスタートします。社会全体が緊急事態です。

東大の元総長の小宮山 氏が『課題先進国』という本を2007年に出しています。少子高齢化や過疎などの社会的課題は諸外国に比べて日本の方が深刻です。これを逆手にとって、我々は諸外国より先に問題に直面しているので、これを解決できれば諸外国のお手本になれるという趣旨の本です。課題が先にあるので解決も先にできる。つまり課題の発生と解決における先進国だという発想です。

北海道は日本の中でも特に過疎に関しては、課題先進地域だと思います。コロナウイルスの伝染に関しても早い方でした。この北海道という地の利を活かして、在宅看護を含む新しい看護の仕組みをデザインしたり、新しい働き方をデザインしたりすることができると思います。デザイン×看護を標榜する我が大学の得意技のはずです。

私は常々、大学の教育のあり方も変わるべきだと考えていました。2018年度にはこだて未来大学と協定を結び、教育や研究にITやAIを採り入れることを一緒に模索することになっています。そして、今回のコロナウイルス感染症の対策も意見交換しながら進めています。この対策会議も遠隔で行っていますが、最近の遠隔会議システムはほとんどストレスなしに対面と同等、あるいは資料の提示などは対面以上の効率で行えます。本学は3月の卒業式をYouTubeで配信しましたが、はこだて未来大学は遠隔会議システムを使ったようです。

講義も同様の方法で配信できると考え、その準備を進めています。2週間の休講期間はそのために設定しました。コロナウイルス対策というよりも、今後の講義のあり方を見据えて進めたいと思います。従来考えていたことを早めに実施するチャンスなのです。感染症の蔓延という危機が教育課題の解決を早めてくれたのです。

オンライン配信することのメリットの一つは複数の大学で講義を共有できるという点です。既にアメリカの大学などではMOOCという形で講義を配信しており、それを他の大学が利用しているケースがあります。日本でも一部始まりつつありますが、本学ははこだて未来大学と協力しつつ、日本のトップランナーになりたいと思っています。

AIの進化で技術革新や社会の変化が加速しています。諸君の学びも変わります。これまでは大学を出て就職したらその会社、その専門分野で一生働くというのが基本でした。しかし、これからは変わります。大学で学んだ専門知識は10年もすれば古いものになっていきます。分野そのもの、仕事そのものが変わるかもしれません。

ですから、諸君には専門知識だけではなく、知識の学び方、AIを道具として使う方法などを学んで欲しいと思っていますし、大学の教育も「リベラルアーツ」を重視する方向に変えていきたいと思っています。本学が重視しているデザインマインドもリベラルアーツの一つです。専門科目はオンライン配信できても、リベラルアーツは対面授業が中心になると思います。また、看護の実習をはじめとして街に出かけていかねばならない場合もあります。様々な講義形態を適宜使い分けて行くのが今後の教育です。

諸君がこの大学で専門知識以外にリベラルアーツを身につけて社会に巣立っていくことを期待して歓迎の言葉といたします。